득지본유(得之本有) 실지본무(失之本無) 제2부

2023. 12. 7. 21:20ㆍ선시 만행 한시 화두

보타락가산은 중국의 4대 성지중 해수 관음보살을 모시는 성지다.

그 보타락가산에는 관음보살을 친견했다는

불긍거관음원(不肯去觀音院)에 조음동(潮音洞)이란 해수 동굴이 있다.

조음동(潮音洞)은 우리나라 양양 낙산사 홍련암과 같이

관음보살을 친견할 수 있다고 전해지는 바닷가 절벽의 동굴로,

벼랑 벽의 높이가 약 50m, 너비는 3~5m 정도이며

동굴 속으로 파도가 밀려와 절벽에 부딪혀 법어가 들린다고 한다.

이 암벽에 새겨져 있는 <조음동(潮音洞)>이란 글씨는

청나라 강희황제가 1699년에 친필로 쓴 것이라고 한다.

조음동의 조음(潮音)은 경전에서 말하는 해조음(海潮音)과 같은 의미다.

@각설하고, 후량(后梁907~960) 916년 일본 승 혜악(慧鍔)이

중국 보타산에 도래하여 관음원을 세우기 이전에도

당(唐) 대중(大中) 원년(847) 천축(인도)에서 건너온 한 스님이

관세음보살을 친견하겠다는 원력을 세우고 조음동에 이르러

조음동에서 3일 동안 정진했지만, 관세음보살을 볼 수 없었다.

그래서 심심이 지극하지 못한 것이라 생각하고

마침내 <연지공양(燃指供養)>을 올린다.

연지공양은 손가락을 태우는 공양이다.

연지공양을 올리는 순간,

인도 스님은 관세음보살을 친견하였다고 한다.

연지공양으로 인도 스님이 관음보살을 친견했다는 소문이

보타락가산을 중심으로 중국 전역에 퍼져갔다.

거기다 관음원을 세운 일본 임제종의 개조(開祖)로 불리는

일본 승 혜악(慧鍔) 스님의 관음보살 친견 이야기까지 전해지면서

<조음동에 가면 관세음보살을 친견할 수 있다>고 믿는 사람들이

조음동에 몰려들어 연지공양을 하는가 하면,

조음동에서 죽으면 관세음보살이 극락으로 이끌 것이라 믿고

자기 몸을 바다에 던지는 사람들도 늘어났다.

이런 극한 사태까지 이르자 청나라 장군이었던 진구사(陣九思)와

지방관리사 이분(二分)은 불긍거관음원 앞마당에

이를 막기 위해 <금지사신연지(禁止捨身燃指)> 비석문을

세우기에 이른 것이라고 한다.

이는 연지공양과 바다에 투신한 것을 금한다는 경구를 새겨 놓은 금표(禁標)이다.

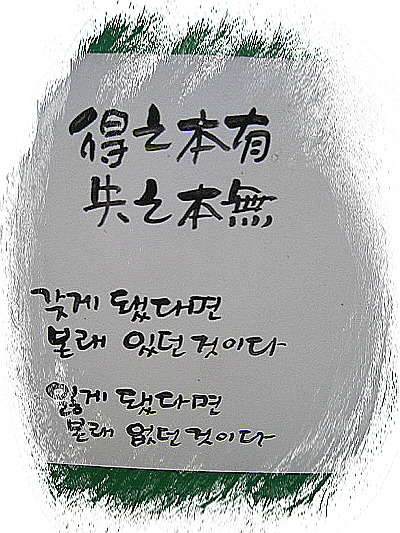

<득지본유(得之本有) 실지본무(失之本無)> 라.

관음보살의 실체가 있다면 만인이 볼 수 있을 것이고,

실체가 없다면 누구도 볼 수 없으리라.

없는 것을 보았다면 허상이 아니겠는가?

영가(永嘉) 스님이 말하기를

「不見一法卽如來 方得名爲觀自在」라 했던가?

(한 법도 볼 수 없음이 여래이니 바야흐로 이름하여 관자재라 하는 도다.)

원효대사의 깨달음에 이런 이야기가 있다.

원효대사는 650년(진덕여왕 4) 의상과 함께

당나라 현장(玄奘 : 602~664)에게 유식학(唯識學)을 배우려고

요동에까지 갔다가 그곳 순라군에게 첩자로 몰려

여러 날 갇혀 있다가 돌아왔다.

그런데 여기서 포기할 원효대사가 아니다.

661년(문무왕 1) 의상과 함께 이번에는 바닷길로

당나라에 가기 위해 당항성(黨項城)으로 가는 도중

비 오는 밤길인지라 어느 토굴(土龕)에서 자게 되었다.

잠결에 목이 말라 바가지에 담긴 물을 달게 마셨는데,

이튿날 아침에 깨어보니 토굴이 아닌 오래된 무덤이었고,

마신 물은 해골에 담긴 물이었다는 것을 알고 나서

토하다가 "마음이 일어나므로 갖가지 현상이 일어나고

마음이 사라지니 땅막과 무덤이 둘이 아님을 알았다

(心生則種種法生 心滅則龕墳不二)"라고 깨닫고,

유학을 포기했다고 한다.

일체유심조(一切唯心造)란 의미인데

흔히 선가(禪家)에서 이를

「心生卽種種法生」 이요 「心滅卽種種法滅」이라고도 표현하는데,

쉽게 풀어 본다면 주관(主觀)이 있어 객관(客觀)이 있는 것이고,

주관이 멸하면 객관 즉 경계도 없다는 의미다.

알고 마셨다면 무엇을 얻고 모르고 마셨다면 무엇을 잃었을까?

@원효대사의 또 이런 이야기 전해진다.

원효가 하루는 거리에서

"누가 자루 없는 도끼를 내게 주겠는가,

내가 하늘을 받칠 기둥을 깎을 것이라(誰許沒柯斧 我斫支天柱)"고 노래했다.

보통 사람들은 이 말이 무슨 뜻인지 이해하지 못했으나,

태종무열왕이 이 노래를 전해 듣고 원효가 나라에 크게 쓰일

인재를 낳고자 함을 알고 나서 과부였던 둘째 딸 요석공주(瑤石公主)와

원효를 이어주었다. 그는 요석공주와의 사이에 후일 대학자가 된

설총(薛聰)이라는 아들을 두었다. 원효는 요석공주와의 잠자리로

계를 어긴 후에는 스스로 소성거사(小姓居士)라 자칭하면서

지방의 촌락, 길거리를 두루 돌아다니며 바가지를 두드리고

〈화엄경〉의 "모든 것에 걸림 없는 사람이

한 길로 생사를 벗어났도다"라는 구절로

노래를 지어 부르면서 가무와 잡담 중에

불법을 널리 알려 일반 서민들의 교화에 힘을 기울였다.

그런데 요석공주와의 로맨스는 불교 계율로 보면

당연히 <음행(淫行)>이다. 불가(佛家)에 입문하면

제일 먼저 숙지해야 할 것이 이것인데

원효대사가 이를 모르고 했단 말인가?

알면서도 행했다는 것인가?

그렇다면 음행이 본래 있었다면 무엇을 얻고

본래 없던 것이라면 무엇을 잃었다는 말인가?

@요석공주와 로맨스 이후 소성거사로 자처하면 박을 치고 무애가를 부르면서

파격적인 행보를 일삼고 돌아다니다 보니,

당시 승려들 가운데는 원효를 못마땅해하는 시선들이 많았다.

<송고승전>에 따르면 황룡사에서 <인왕백고좌회>라는 법회를 열었는데

고향 상주에 머무르던 원효도 추천받아 참석하기로 하였으나

당시 승려들이 원효의 파계 행적을 문제 삼아 참석을 반대해

원효대사는 결국 참석하지 못했다고 한다.

그런데 왕비가 병이 나자 약을 찾아 중국으로 사신을 보냈는데,

사신은 바다 위에서 용궁으로 초대받아 용왕으로부터

금강삼매경(金剛三昧經)이라는 불경을 얻어 돌아왔다.

그런데 용왕이 준 불경은 처음부터 순서가 이리저리 뒤섞인 데다

내용도 어려워서 승려들 가운데 아는 사람이 없었다.

당시 왕의 국사로 지냈던 대안(大安)이라는 승려가 왕명을 받고

순서를 맞추기는 했지만, 대안 또한

"불경(佛經)의 의미를 해석할 수 있는 승려는 원효 한 사람뿐"이라며

풀이하기를 사양했다.

원효는 고향에 머무르다가 불경의 내용을 풀어 강의해달라는 왕명을 받고

소를 타고 서라벌로 갔는데, 가는 동안 소의 뿔 사이에 경전을 놓고

나흘 만에 소(疏, 해설집) 5권을 썼다.

그런데 이번에는 법회를 하루 앞두고 원고를 누가 훔쳐 가는 바람에,

원효는 법회를 나흘만 더 연기해달라고 요청하여

약소(略疏, 요약해설집) 3권을 써서 강의할 수 있었다.

강의를 마친 뒤 "지난날 서까래 100개를 고를 때는 끼지 못했었는데,

이제 용마루 하나를 고르는 자리에는 나 하나만이 있구나."라고 말하니

법회에 모인 승려들이 부끄러워하고 참회하였다고 한다.

이때 원효가 지은 해설집이 바로 <금강삼매경론(金剛三昧經論)>이다

팔만 사천의 법문을 설한 부처님도 한 법도 설하지 않았다고 하셨는데

원효대사는 어찌 한 경문을 두고 우쭐하여 그리 말을 했을까?

경을 설하고 무엇을 얻었으며 경을 설하지 않았다면 무엇을 잃었을까?

경(經)이란 것이 본래 어떤 실체가 있었던 것을 설함일까,

대안스님은 본래 없었던 것이기에 설하지 못했을까?

경을 설함은 말이요, 말은 마음에서 일어나는 것인데

마음이란 것이 본래 있었던 것이라서 설한 것인가,

아니면 없는 것을 설한 것일까?

증도가의 말을 빌리자면

<어리석고 겁이 많으니

빈 주먹 손가락 위에 실다운 견해를 내었구나.>

「亦愚痴亦小該 (역우치역소해) 하니

空拳指上(공권지상)에 生實解(생실해)로다.」

@ 또 어느 날 원효대사가 상좌 중과 길을 걷다가 개울을 만났다.

마침 장마철이어서 물이 불어나 있었다.

그런데 원효는 서슴없이 옷을 벗더니

아랫도리를 다 드러내고 물을 건너려 했다.

마침 옆에는 젊은 여인이 어쩔 줄을 몰라 난감해하고 있었다.

원효는 주저 없이 그 아낙을 둘러업고 개울을 건너 주었다.

개울 건너자 원효는 아무 일도 없었다는 듯이

옷을 입고 가든 길을 걸어갔다.

뒤따라오던 상좌 중이 원효에게 말했다.

“여자를 멀리하라고 하시면서 스님은 그것도 옷을 걷어 올리고

아무리 그렇다고 해도 어찌 여인을 등에 업고 개울을 건네주신 것입니까?

이건 계율에도 어긋난 파행이 아닙니까?

어긋나는 것은 어긋나는 것이지 어찌

이럴 때는 옳고 저럴 때는 그렇다고 하시면

이게 무슨 계율입니까? 이제 저는 스님의 곁을 떠나렵니다.”

그러자 이 말을 들은 원효가 상좌 중에게 말했다.

“너는 아직도 그 여인을 업고 여기까지 왔단 말이냐?”

본래 계율이란 실체가 있는 것이 아니다.

그럼으로 무엇을 지키고 무엇을 버린다는 말인가?

일체유심조(一切唯心造)의 그 마음은 본래 있는 것일까? 없는 것일까?

영가 스님이 말하기를

「중죄를 범하면 보리를 막는 줄만 알뿐

여래께서 비경 열어 두심을 보지 못하였구나

(只知犯重障菩提 不見如來開秘決)」

어디 눈 밝은 이 있으면 아둔한 중생에게 한 소식 전해주구려.

'선시 만행 한시 화두' 카테고리의 다른 글

| 만병통치약 (0) | 2024.07.13 |

|---|---|

| 바닷속 진흙 소가 밭을 가는구나! (0) | 2024.01.15 |

| 부모 미생전 본래면목, 이 뭣꼬?란 말의 의미 (0) | 2023.07.22 |

| 시십마(是什麽), 이 뭣꼬? (0) | 2023.07.15 |

| 멋진 사람 (0) | 2023.07.02 |