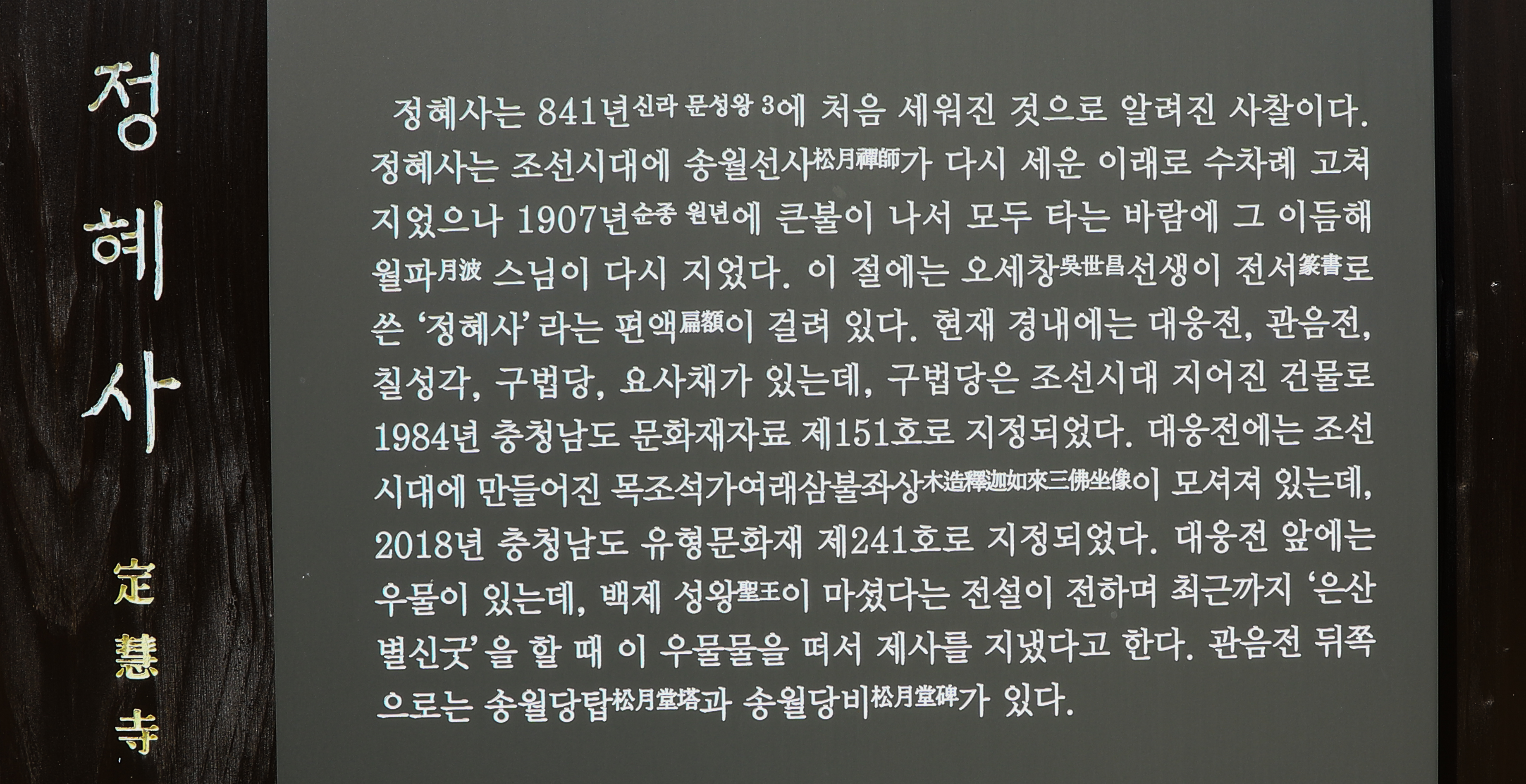

청양 정혜사

2022. 5. 15. 22:51ㆍ문화재

대한 불교 조계종 제6 본사 마곡사 말사인 청양 정혜사(定慧寺)는

칠갑산(七甲山) 남단 기슭에 자리 잡은 사찰이다.

창건 연대는 정확히 알 수 없으나 신라 제46대 문성왕 2년(AD 840)에

혜초국사가 창건하였다고 전해지며

「동국여지승람(東國與地勝覽)」 에는

칠갑산에「淨慧寺」가 있었다고 기록되어 있다.

이것으로 조선 전기까지 절이 있었고

고려 이전부터 고찰이었음을 알 수 있다.

그 후 조선 시대를 걸쳐 淨慧寺가 定慧寺로 바뀐 것으로 보인다.

1907년 큰 화재로 소실되고 1908년 월파스님에 의해

지금 정혜사가 재건되었다.

사찰 입구 구대웅전 앞에는 수령 370년의 소나무가 서 있는

정혜사의 당우로는 대웅전과 구 대웅전, 칠성각, 관음전과 요사채가 있고,

관음전 뒤편에 송월당탑과 송월당비가 있다.

부속 암자로는 혜림암, 석굴암, 서전암 등이 남아있다.

정혜사 구(舊) 대웅전

정혜사의 구대웅전은 1907(순종 원년)년 화재로 소실된 것을

1908년 월파(月波) 스님이 재건한 것으로

전면 5칸, 측면 2칸 주포식 팔작지붕으로

앞에는 툇마루가 조성되어 있다.

현재는 비닐로 가림막을 쳐 놓았는데 정혜사 종무소로 이용되고 있다.

현판은 3·1운동의 33인 중 한 분인 오세창 선생이 직접 쓴 것이며,

건물은 1984년 충남 문화재자료 제151호로 지정되어 있다.

구 대웅전 앞에는 우물이 하나 보이는 데

지금은 메말라 가랑잎만 뒹굴고 있지만,

이 우물은 백제 성왕도 마셨다는 이야기가 전해지고 있고,

최근까지 은산별신굿을 지낼 때

이 우물물을 길어서 제(齋)를 지냈다고 한다.

대웅전 뒤편 칠성각 가는 길

칠성각

칠성각은 전면 2칸, 측면 2칸 주포식 맞배지붕으로 된 이 건물은

앞 툇마루를 둔 것이 특이하다.

대웅전과 구 대웅전 사이 언덕길 위에 조성되어 있으며

법당 안에는 칠성탱을 비롯하여 산신, 독성탱을 봉안하고 있다.

편액이 칠성각으로 되어 있지만 여느 사찰로 본다면 삼성각인 셈이다.

칠성탱

독성탱

산신탱

대웅전

구 대웅전을 두고 새로 건립된 이 건물은

정면 5칸, 측면 3칸 다포식 팔작지붕으로

구대웅전보다 측면이 1칸 더 많고

공포는 주포식이 아닌 다포식으로 지어졌다.

법당 안에는 구 대웅전에 봉안되었던

목조 석가여래삼불좌상을 옮겨 놓았다.

협시불로는 아미타여래불좌상과 약사여래불좌상을 두고 있다.

조선 시대에 조성된 것으로 보인다.

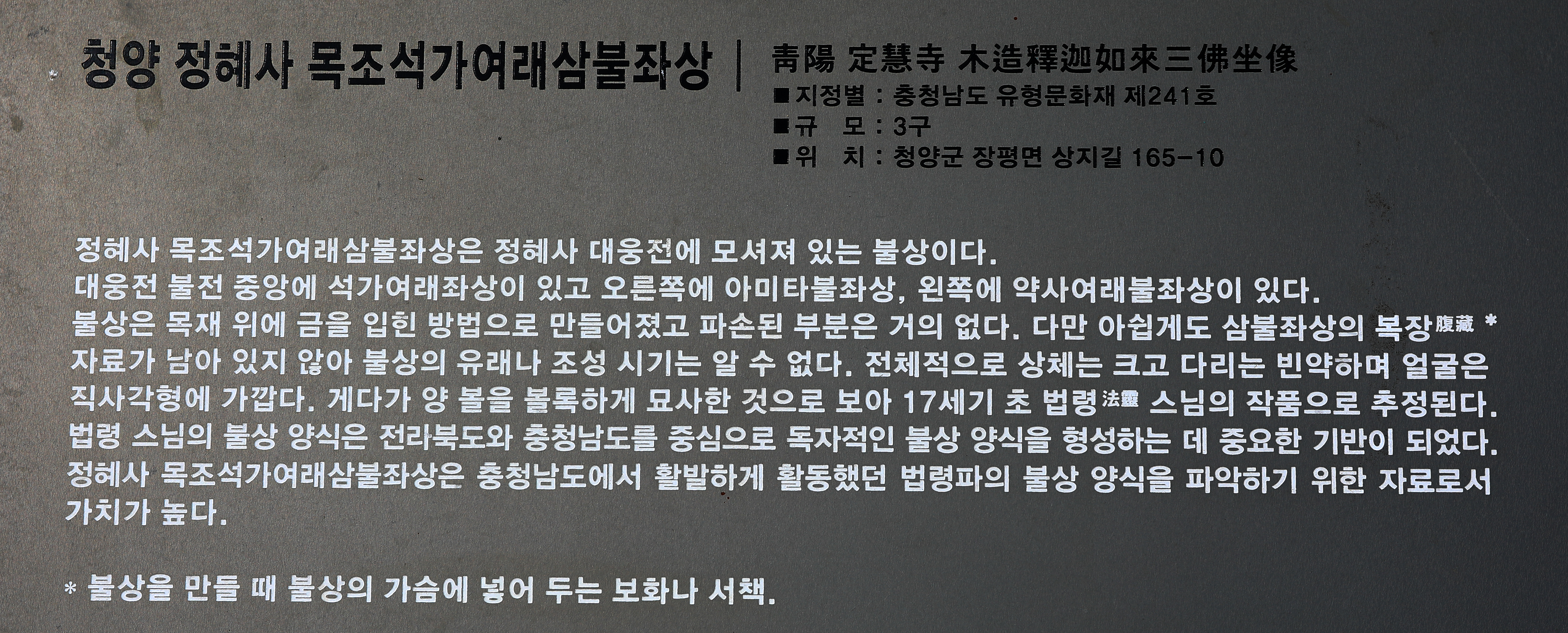

@정혜사 목조석가여래삼불좌상

청양 정혜사 목조석가여래삼불좌상(靑陽 定慧寺 木造釋迦如來三佛坐像)

문화재지정: 충청남도 유형문화재 제241호

조성 시대: 17세기

불상 크기: 석가여래 104.8cm, 아미타여래 97.4cm, 약사여래 96.4cm)

2018년 1월 22일 충청남도의 유형문화재 제241호로 지정된

청양 정혜사 목조석가여래삼불좌상(靑陽 定慧寺 木造釋迦如來三佛坐像)은

본존불로 석가모니불을 봉안하고 좌협시로 약사여래,

우협시로 아미타불을 봉안하고 있다.

@석가모니불

조선 후기 불상의 특징 중 하나인 방형의 얼굴로

육계(肉髻)와 나발(螺髮)이 선명하고 백호가 있고

목에는 삼도 뚜렷하다. 법의는 통견으로

왼쪽 손등까지 흘러내린 가사의 접힌 주름과

우측 어깨에 얹어놓은 듯한 가사가

고려 초 관음상에 볼 수 있는 모습을 하고 있다.

안에는 승각기를 입고 있으나 띠 매듭은 보이지 않는다.

수인은 항마촉지인으로 좌수는 손등을 밖으로 무릎 위에 놓고,

우수는 손바닥이 밖으로 향하여 무릎 위로 들고 있다.

하체는 상체와 비교하면 조금 빈약한 것으로 보인다.

약사여래

아미타여래

협시불은 같은 법의 형태를 입고 있는데

좌협시불인 약사여래는 왼손은 엄지와 중지를 모으고 있으며

오른손바닥에는 구슬 같은 약함을 쥐고 있다.

우협시불인 아미타불은 하품중생인의 수인을 취하고 있다.

정혜사 목조석가여래삼불좌상은 전체 형태와 특징 등에서

17세기의 이른 시기에 해당하는 법령스님의 작품으로 추정되는데

동일 시기에 조성된 논산 쌍계사 대웅전에 봉안된

소조석가여래삼존불상(보물 제1851호)를 많이 닮았다.

제작연도는 1605년으로 연대도 거의 비슷하다.(본방 논산 쌍계사 참조)

17세기 전반에 형성된 법령의 불상 양식은

조선 후기(17세기 후반)에 유행했던 불상형식으로

조선 후기 불상 연구뿐 아니라 충청남도에서 크게 활동했던

법령파의 불상 양식을 파악하는 데에도

자료적 가치가 높다고 평가되고 있다.

현왕도

현왕(現王)이란 죽은 지 3일 만에 죽은 자를 심판하는 왕으로,

『석문의범(釋門儀範)』현왕청(現王請)에 의하면

현왕(現王)은 명부회주(冥府會主)인 보현왕여래(普現王如來)로서,

대범천왕(大梵天王)⋅제석천왕(帝釋天王)⋅대륜성왕(大輪聖王)⋅

전륜성왕(轉輪聖王)⋅사천왕(四天王)⋅선악동자(善惡童子)⋅

판관(判官)⋅녹사(錄事)⋅감재직부사자(監齋直符使者) 등을

권속으로 두고 있다고 한다. 또한『권공제반문(勸功諸般文)』등

의식집에는 망자의 극락왕생을 위해

사후 3일 만에 지내는 천도재(薦度齋)인

현왕제(現王齋)의 주존으로 등장한다.

현왕도(現王圖)의 도상은 보통 일월관(日月冠)

또는 금강경(金剛經) 등 경책(經冊)이 얹힌 관을 쓴

현왕(現王)이 판관, 사자, 동자 등에 둘러싸여

심판하는 모습을 간략하게 그렸는데,

언뜻 보면 시왕도와 유사하지만

시왕도와 달리 지옥 장면이 묘사되지 않은 것이 특징이다.

신중탱

@관음전

정면 3칸, 측면 2칸 주포식 맞배지붕으로 처마에는 가림막이 처져 있다.

법당 안에는 관음보살과 탱화가 봉안되어 있다.

문화재로 지정되지 않았지만 운장암 등

청양 일대의 사찰에서 볼 수 있는 형태를 취하고 있다.

두발은 좌우 어깨 아래로 흘러내리고 있고,

목에는 삼도가 있고, 수인은 하품 중생인으로

왼손에 정병(淨甁)을 들고 있다.

관음탱

금고

@관음전 뒤편에는 송월당탑과 송월당비가 조성되어 있다.

'문화재' 카테고리의 다른 글

| 청주 동화사(東華寺) 석조비로자나불좌상 (0) | 2022.06.20 |

|---|---|

| 거북바위 안에 작은 전각 괴산 석천암 대웅전 (0) | 2022.06.01 |

| 보물 제986호 청양 운장암 금동보살좌상 (0) | 2022.05.02 |

| 청양 봉서사 (0) | 2022.04.17 |

| 보물 제1829호 대전 계족산 비래사 목조비로자나불좌상 (0) | 2022.03.17 |