팔공산의 고찰(古刹) 칠곡 송림사

2021. 1. 3. 13:15ㆍ국내 명산과 사찰

칠곡(漆谷) 송림사(松林寺)는 대한불교조계종 제9교구 본사인 동화사의 말사이다.

《삼국사기》에 등장하는, 진흥왕 5년(544년) 중국 진(晉)에서 귀국한

승려 명관(明觀)이 진(陳)나라에서 가져온 불서(佛書) 2,700권과

불사리를 봉안하기 위해 지었다는 사찰이다.

이때 호국안민을 위한 기원보탑을 함께 세웠다고 한다.

사찰 경내에 있는 이 탑은 5층 전탑(塼塔)으로

한국에서 몇 점 되지 않는 전탑 가운데 하나에 속한다.

최치원의 《신라수창군호국성팔각등루기》에 등장하는

「마정계사(摩頂溪寺)」는 바로 송림사를 가리키는 것으로 추정된다.

송림사는 고려 선종(宣宗) 9년(1022년) 대각국사(大覺國師)에 의해 중창되나,

고종 22년(1235년)에 몽골의 침입으로 소실되고,

고종 38년(1251년)부터 충숙왕 9년(1322년)까지

보감국사(寶鑑國師)가 주석하였다.

조선 중기의 《신증동국여지승람》에는 송림사의 이름이 등장하지 않는데,

이는 조선 중기 절의 힘이 미약했음을 추정하게 한다.

송림사는 정유재란(1597년) 때 소실되었다가

숙종 12년(1686년) 승려 기성(箕城)이 중건하였으며,

철종 9년(1858년) 영구 대사에 의한 중창을 거쳐 오늘에 이르고 있다.

일본 강점기의 《한국사찰전서》에는

절의 위치 외에 다른 자료가 기록되어 있지 않다.

1950년 이전의 사찰 근처에 살았던 현지 노인들의 증언에 따르면

당시 송림사에는 대웅전과 명부전 그리고 전탑이 전부였으며,

대웅전 앞에는 소가 매여 있었다고 하는 증언이 있는 것으로 보아

당시까지는 사세가 미약했던 것으로 보인다.

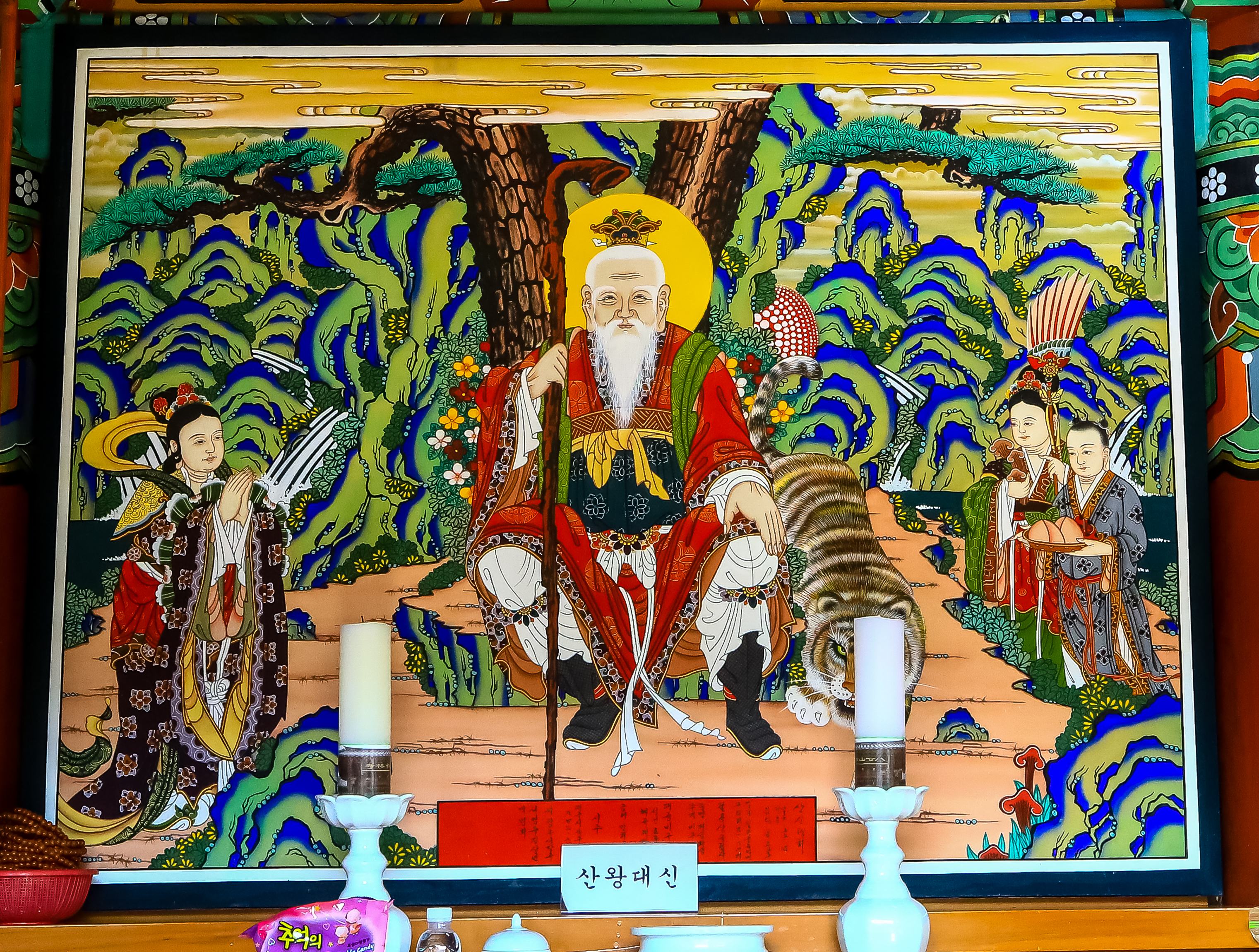

현존 당우로는 대웅전·명부전· 극락보전, 무설전,

선열당, 산령각과 요사채 등이 있다.

문화재로는 대웅전의 목조석가여래삼존좌상(보물 제1605호),

오층전탑 (보물 제189호), 사리함(보물 제325호),

극락전의 석조 아미타삼존 불좌상(보물 제1606호)과

지방문화재인 대웅전(경북 시도유형문화제 제434호),

명부전의 시왕상과 제상(경북시도유형문화재 제360호 ) 등이 있다.

@칠곡 송림사 오층전탑

송림사 5층 전탑은 보물 제189호로 지정되어 있다.

9세기에 조성된 신라의 전탑으로 전고 16.13m,

기단 폭 7.3m의 전 및 화강석으로 조영된 탑이다.

한국에서는 보기 드물게 상륜부까지

온전히 보전되어 있다는 점에서 가치가 높게 평가되고 있다.

<본방 칠곡 송림사 오층전탑 참조>

본래 전탑의 규모는 현존하는 규모보다 더 작았다는 기록이 남아있는데,

경내에 있는 《팔공산 송림사 유적비》에는

1959년 송림사 전탑의 해체복원 당시 현재보다 훨씬 좁은

폭 4.5m 정도의 기단 석축이 발견되어 여러 차례의 해체복원 과정에서

외형이 많이 변모되었음을 추정할 수 있었다.

진신사리 4과가 청유리병에 봉안되어 있었고,

연꽃무늬를 새기고 순금을 상감한 진신사리감(龕)과

청자로 만든 진신사리감, 옥지금엽보리수, 침향 9개,

은귀걸이 17개, 나무 구슬 1개, 청옥, 백옥, 수정, 유리(琉璃), 등

옥구슬 26개가 나왔으며, 발원문도 있었지만,

햇빛을 보는 순간 탄산(炭散)되어 알아볼 수가 없게 되었다고 한다

(유물은 현재 보물 제325호로 지정되었으며 국립대구박물관에 보관되어 있다).

합실 안에는 조선 시대 작품인 본불과

파손 석불, 동불이 각각 2구 있었다고 하며

2층의 옥개에는 금동 방형 사리기를 비롯하여

유리배, 수목형 금구, 옥류 등 찬란한 유물이 발견되었고

상륜부 전탑 내에는 화려한 고려청자 합자가 발견되는 등

시대를 달리하는 유물이 각 층에서 발견되어,

적어도 고려 시대에 상륜부가 해체된 것으로 판명되었다.

출토 유물 가운데 목불과 진신사리 4과는 탑에 다시 봉안되었다.

삼천불전

정면 5칸 측면 2칸의 주포식 팔작지붕을 한 이 건물은

전면은 삼천불전의 편액이 걸려있고 뒤편에는 극락보전이라는 편액이 걸려있다.

법당 안에는 보물 제1606호인 석조아미타삼본불좌상이 봉안되어 있다.

@송림사극락전석조아미타삼존불좌상

시대; 조선 후기

문화재 지정; 보물 제1606호

제작시기; 1655년

석조아미타삼존불좌상의 조성은 아미타불좌상에서

불상 조성기가 발견되어 조성연대와 시주자, 화원 등을 파악할 수 있게 되었다.

이에 의하면, “順治十二年乙未八月日 八公山松林寺佛像造成于…

佛像供養布施兼大施主 金應瑞 兩主 明玉…

化主 信文比丘…畵員 道祐比丘 勝浩比丘

(순치십이년을미팔월일 팔공산송림사불상조성우…

불상공양포시겸대시주 김응서 양주 명옥…

화주 신문비구…화원 도우비구 승호비구)”라 하여,

1655년(효종 6) 8월에 화원 도우비구 등

7명의 화승들에 의하여 조성되었으며

불상의 공양 겸 대시주는 김응서와

명옥을 중심으로 한 11명의 신도들이고

화주는 신문비구라는 것을 알 수 있다.

또한, 본존불의 좌대 상부에서 대좌 조성기(造成記) 묵서가 발견되었는데,

이 좌대가 불상이 조성된 때로부터 37년 이후인

1692년(숙종 18)에 조성되었으며 극락전 불상의 좌대라고 밝히고 있다.

불상과 좌대의 조성 시기가 차이는 나지만

좌대의 주인공이 현재의 불상으로 보인다.

송림사의 삼천불전에 봉안된 이 삼존상은

아미타여래와 관음·지장보살로 구성된 아미타삼존형식이다.

이 삼존상은 ‘불석(Zeolite, 沸石)’이라고 불리는 돌로 제작되어

표면에 도금이 되어있다. 불석은 경주지역에서 채석되는

연질의 석재로서 목조각을 전문으로 하는 조각승들도

비교적 쉽게 다룰 수 있는 재료였다고 생각된다.

상들의 표현은 재질에서 기인한 탓인지

얼굴이나 신체의 표현에서 다소 딱딱한 느낌을 준다.

이 삼존상에서 특기할 만한 표현은 수인의 형태로

삼존 모두 두 손을 다 같이 손바닥을 밑으로 하고 두 무릎 위에 올려놓았는데,

이러한 수인은 조선 후기 불석제 불상에서 많이 보이는 것이 하나의 특징이다.

특히 이상은 이러한 수인을 취한 불석제 불상 중에서

선구적인 예에 속하는 것으로 조각사적 의의가 있다.

아미타불좌상은 구부정한 자세로

양손을 바로 펴서 무릎 위에 내려놓았다.

나발 표현이 뚜렷하며 정상계주와 중앙계주로 육계를 표현하였다.

방형의 얼굴은 살이 통통하게 올랐으며,

뚜렷하고 단정한 이목구비를 볼 수 있다.

착의법은 대의가 양어깨를 덮은 통견이며,

오른쪽 어깨에 보이는 또 하나의 대의 자락으로 보아

이중착의법으로 추정된다.

양 협시인 관음보살과 지장보살은 불상과 얼굴표현,

착의법, 의습선 등에서 흡사하다. 관음보살의 보관은 근래에 조성된 것이다.

한편 아미타여래상의 복장에서 나온 발원문을 통해

1655년(효종 6) 무염(無染) 유파의 조각승 도우(道祐, 또는 道雨)가

현재까지 밝혀진 작품 가운데 처음으로 수화원이 되어 조성한 작품으로

17세기 불교 조각사 및 조각유파 연구에 귀중한 작품으로 평가된다.

불상의 배열은 대개 현재불인 석가모니불을 중앙에 모시고

좌협시로 미래불인 미륵불, 과거불인 제화갈라불을 배치하는 데

보살로서 배열한 것이기는 하나 조금 이색적이다.

대웅전

문화재 지정; 경상북도 시도유형문화재 제434호

건립시기; 1657년(효종 8)

면적 ; 정면 5칸, 측면 3칸

17세기 중후반의 한국 불교건축에서

맞배지붕에 다포식 주불전 건물이 일반화되었는데,

송림사 대웅전은 이에 속하는 대표적인 건물 가운데 하나이다.

면적 139.44㎡. 대웅전 안에 봉안된

목조석가삼존불좌상(木造釋迦三尊佛坐像)은 효종 8년에 조성된 것으로

2009년 3월 5일 보물 제1605호로 승격되었다.

대웅전의 현판은 숙종의 어필로 알려져 있다.

칠곡 송림사 대웅전은 사찰의 중심 불전으로,

석가모니 삼존불을 모신 건물이다. 최초 건립 시기는 정확히 알 수 없지만,

대웅전 송림사의 건물에 관한 기록은

효종 8년(1657년) 중수 당시에 작성된

《팔공산송림사대웅전불상조성이필봉안기》

(八空山松林寺大雄殿佛像造成已畢奉安記)와

영조 51년(1775년)의 《대웅전중수기》,

철종 1년(1850년)에 제작된 《칠곡송림사대웅전중수상량문》

(漆谷松林寺大雄殿重修上梁文) 등이 있는데,

이 기록들에 의하면 선조 30년(1597년)에 소실된 것을 1657년 중창하였고

그 후 1755년과 1850년에 중수하였음을 알 수 있다.

건물의 규모는 정면 5칸 측면 3칸으로 팔작지붕에 기와를 얹었으며,

포작은 내3출목 외2출목의 다포형식이다.

정면 퇴칸에는 기둥 간격이 좁아 주간포를 설치하지 않았다.

건물 측면에는 공포를 생략했는데, 지붕 형태가 맞배이기 때문이다.

대웅전 정면 칸의 너비만큼이나 다양하다.

어칸의 4짝 창호 중 가운데 2짝은 출입할 수 있도록

만살 청판여닫이문을 달고, 좌우에는 채광을 위한 꽃살문을 붙박이로 설치했다.

협칸에는 3짝씩을 달았는데, 가운데에 빗살 안 여닫이문을 달고

좌우에는 빗살 청판문을 달았다. 퇴칸에는 만살 청판문을 외짝으로 달았다.

대웅전 중앙에는 후불벽을 설치한

고주가 자리하고 있어 불전 앞 공간이 협소하다.

상대적으로 불벽의 뒤쪽은 공간의 여유가 있다.

수미단에는 보물 제1605호로 지정된 목조석가삼존불좌상이

각각의 불대좌 위에 안치되었다.

대웅전은 2012년 2월 13일에 경상북도 유형문화재 제434호로 지정되었다.

대웅전 목조석가여래삼존좌상

시대; 조선후기

문화재 지정; 보물 제1605호

크기: 목조석가불좌상의 높이는 282㎝,

문수보살좌상과 보현보살좌상은 높이 265㎝

건립 시기; 1657년

문수보살과 보현보살이 석가불을 협시하고 있는 석가삼존불이다.

수년 전에 발견된 불상 조성기를 통해서 조성연대,

조성화원, 봉안처 등이 밝혀졌다. 이에 의하면

“順治什四年歲在丁酉季秋八月日 慶尙道柒谷府南嶺

八公山松林寺大雄殿佛像造成己畢奉安記

(순치십사년세재정유계추팔월일 경상도칠곡부남령

팔공산송림사대웅전불상조성기필봉안기)”라 하여,

1657년(효종 8) 8월에 경상도 칠곡부 남령

팔공산 송림사 대웅전에 불상을 조성하고 봉안했으며

도우(道雨), 쌍조(雙照), 학매(學梅), 경신(敬信) 등

불상을 조성한 화원들이 기록되어 있다.

석가불의 오른손은 항마촉지인을,

왼손은 엄지와 중지를 맞댄 선정인을 취하였다.

머리에는 나발이 뚜렷하고, 중앙계주와 정상계주가 있다.

얼굴을 보면, 살이 오른 턱은 사각형의 얼굴 윤곽선을 만들고

상호가 큼직하고 뚜렷하다. 착의법은

오른쪽 어깨의 대의 자락이 오른쪽 팔꿈치를 감고 돌아

왼쪽 어깨로 이어지고 있다.

양어깨를 덮은 통견 형식이지만 오른팔이 드러나 있어서

법주사 대웅보전 삼불좌상(1626년) 등과 함께

17세기 불상의 한 형식으로 볼 수 있다.

양 협시보살상들은 좌우 손의 위치만 다를 뿐

상의 크기, 얼굴, 착의법, 의습선 등 모든 표현에서 동일하다.

보관과 지물은 근래에 조성된 것으로 원래의 것은 알 수 없다.

이 목조삼존불좌상을 조성한 조각승들은

1653년(효종 4) 영광 불갑사 대웅전 삼세불과

1654년 송림사 명부전 제상(諸像)의 조성에 참여한 것이

불상 조성기를 통해 확인되므로, 17세기 화승의 활동과

그 영향 관계를 바로 확인할 수 있는 귀중한 자료이다.

명부전

시대; 조선 후기

문화재 지정 ; 경상북도 시도유형문화재 제360호

건립 시기; 1665년

명부전에 삼장보살을 중심으로 목조시왕상 등 22구의 상이 봉안되어 있다.

삼장보살은 상계교주(上界敎主)인 천장보살,

음부교주(陰府敎主)인 지지보살,

유명계교주(幽冥界敎主)인 지장보살 등

천상과 지상, 지하의 교주로 신앙되는 세 보살을 칭한다.

이들 삼보살 보물 제1888호인 지리산 천은사 삼장보살도에서 보듯이

대개 불화로 묘사하는데 칠곡 송림사 명부전의 이 삼장보살은

탱화(삼장보살도)가 아닌 조상(彫像)으로 모신 것이 특이하다.

조성 시기는 지장보살의 좌협시상인 도명존자상과

지지보살의 협시상에서 나온 복장유물에서

시왕상들과 여러 존상에 대한 조성기가 발견되었다.

이 「시왕상조성시목록기(十王像造成時目錄記)」를 통해

1665년(현종 6)에 명부전 내 22구의 제상(삼장보살상, 천장보살 협시보살상 제외)을

조성했다는 사실과 조성화원까지 알 수 있게 되었다.

이 불상들을 만든 화원인 승일(勝一)은

영광 불갑사 대웅전 삼세불의 조성화원 중 한 명이다.

천장보살 삼존상과 지지·지장보살 삼존상을 중심으로

향우측으로 1·3·5·7·9대왕과 사록, 사자(使者), 판관,

외호신장상이 순서대로 모셔져 있으며,

향좌측으로 2·4·6·8·10대왕과 제상이 좌측과 대칭 하여 모셔져 있다.

시왕상은 제1태광대왕, 제2초강대왕, 제3송제대왕, 제4오관대왕,

제5염마(라)대왕, 제6변성대왕, 제7태산대왕, 제8평등대왕,

제9도시왕, 제10오도전륜왕 등으로,

모두 면류관을 쓰고 의자에 앉아 있다.

시왕상 모두 비슷한 자세와 형태를 취하고 있는데,

유난히 높은 코와 길쭉한 얼굴, 치켜 올라가 있는 눈에서

죄를 질책하고 재판하는 대왕으로서의 엄격함이 풍긴다.

향좌측 일부 짝수대왕은 향우측의 홀수 대왕과는 달리

편안하게 걸터앉아 있는 듯 의자 위로

한쪽 다리를 올린 채 무릎을 세워 앉거나,

긴 수염을 손가락으로 쓰다듬고 있는 자세를 취하여

한층 부드러운 분위기가 느껴진다. 이들 시왕 상들과 제상들은

단순하면서도 얼굴과 손은 사실적으로 조각되어 조형성이 매우 뛰어나다.

시왕 상 모두 높은 코와 길쭉한 얼굴, 치켜 올라간 눈에서

죄를 질책하고 재판하는 대왕으로서의 엄격함이 풍겨나며,

얼굴과 손이 사실적으로 조각되어 조형성이 매우 뛰어나다.

이 삼보살상을 조성한 화원 중 승일은

영광 불갑사 대웅전 삼세불의 조성화원 중 한 명이어서

17세기 불상 조각 조성의 교류 및 그 관계를 연구하는 데 중요한 자료이다.

@삼장보살의 유래에 대해서는 소의경전이 알려진 바가 없어

도상이나 명칭이 어디에서 유래하였는지는 정확히 알 수 없으나

중국에서는 송나라 때 지반(志磐)이 찬술한

『법계성범수륙승회수재의궤(法界聖凡水陸勝會修齋儀軌)』에

삼장의궤가 중단의궤로 기록되었으며

원·명대(元·明代)의 수륙화(水陸畵)에 천장·지장·지지보살이 그려져 있어

일찍이 수륙재와 관련되어 새롭게 도상이 성립된 것으로 생각된다.

우리나라에서는 조선 후기에 승려 지환(智還)이

불가(佛家)에서 널리 사용되던 수륙재(水陸齋) 관련 의식집을 모아 편찬한

『천지명양수륙재의범음산보집(天地冥陽水陸齋儀梵音冊補集)』에

삼장보살이 중단의궤로 기록되어 있으며,

이외 수륙재관련 불교의례집에도

대부분 삼장의궤(三藏儀軌)가 실려 있는 점을 볼 때

수륙재 중단의궤용(中壇儀禮用) 신앙에서 비롯된 것으로 추정된다.

<본방 보물 제1888호 지리산 천은사 삼장보살도 참조>

'국내 명산과 사찰' 카테고리의 다른 글

| 구미 사자암 문수사 (0) | 2021.01.23 |

|---|---|

| 불암산 정암사 아미타칠존도 (0) | 2021.01.06 |

| 국보 제199호 경주 단석산 신선사 마애불상군 (0) | 2020.12.19 |

| 용굴이 있는 용인 용덕사 (0) | 2020.12.11 |

| 청도 호거산 운문사 (제2부) (0) | 2020.11.24 |