2008. 9. 28. 10:28ㆍ법성게

제1과 대화엄일승법계도주병서(서론)

화엄일승법계도주병서(華嚴一乘法界圖註幷序)

김시습(金時習)의 선(禪)과 화엄(華嚴)/金 知見강의

『大華嚴一乘法界의 圖(대승화엄일승법계의 도)』

청한비구(淸寒比丘) 설잠(雪岑)이 주(註)하고 아울러 서(序)함

『圖序』

0. 대화엄법계도(大華嚴法界圖)의 서(序)

저 대방광불화엄경(大方廣佛華嚴經)에서 말하는「연화장법계(蓮華藏法界: 華藏法界, 華藏世界)」라는 것은, 굳이 想定(상정)한다면 무제약적(無制約的)인 허공(虛空)이 본체(本體)이고 거기에 현현(顯現)하는 存在世界(法界)가 그 작용(用)인 것으로서 일체의 공간에 편재(遍在)하고 있는 본체적 측면이 부처(佛)가 되고 전변관계(轉變關係)의 성립요소라는 현상적(現象的) 측면(緣起의 法體)을 구도자의 집회(集會: 衆會)로 삼아 총합적(總合的) 교리를 말해주고 있다.

경(經)에서 소위「국토가 설(說)하고, 티끌이 설하며, 부처가 설하고 보살이 설하며 과거, 현재, 미래가 일시에 설한다.」함은 이것을 가리킨 것이다.

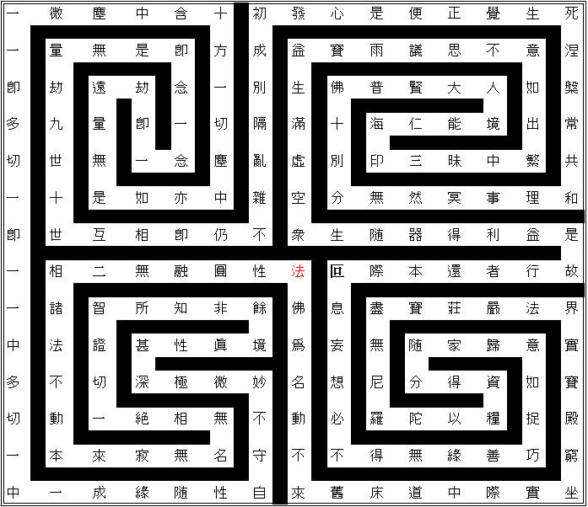

그리고「법계를 나타낸 도인(圖印)」이라는 것은 바다와 같이 일체의 존재가 투영(投影)되어 있는 한 개의 도인(圖印)을 가지고 방대한 화엄경의 내용을 포괄할 것으로서 도인(圖印) 중에서 소위「하나 가운데서의 일체이고 많음 가운데서의 하나이며, 하나가 곧 일체이며 많음이 곧 하나이다.」(一中一切多卽一, 一卽一切多卽一) 한 것이 이를 말하는 것이다.

신라의 의상법사(義相法師)가 처음 이 도인(圖印)을 만든 의도는 세계를 구성하고 있는 영토 중생 및 이념(理念)이라는 삼종의 세간(三世間))과 지옥으로부터 부처에 이르기까지의 영역을 포함하는 십종의 존재세계(十法界)가 가진 웅장하고 무한한 의의(意義)를 해명함으로써 우매한 사람을 계몽하고자 함에 있었다. 그런데 과거의 전문학자들이 부연하기를 거듭하여 유포(流布)시킨 결과 주해(註解)와 이를 편집한 크고 작은 해설서들이 세간에 너무 흔해지게 된 것으로서 이는 타고난 왕자와 같이 고귀한 도인(圖印)을 도리어 서인(庶人)처럼 비속화(卑俗化)한 것이라고 할 것이다.

대저「연화장(蓮華藏)」이라는 본질적인 존재의 세계는 본래 아무런 양적(量的) 규정도 허용되지 않고 그와 같은 존재의 본질을 주체적으로 파악한 것으로서의 비로자나 부처 또한 언어에 의하여 무엇을 말해주는 것이 아니라 그저 무위(無爲)의 상태 속에서 살아 있는 근원적인 생명력일 따름이다. 다만 하나로서의 순수세계가 어느 순간에 은폐됨으로써 마침내 원초적인 유위(有爲)의 충동이 일어나 의식주관과 객관적 대상을 구별하게 되었고 그와 같은 대립관계가 성립하자 바로 지향(志向)한다든가 배척한다는 태도가 생겼으며 그와 같은 취사(取捨)하는 마음이 있게 되자 여기에 십종(十種)의 위계적(位階的)인 존재세계(法界)가 성립한 것이다.

이와 같이 무위의 상태 속에서 별안간 차별적인 현상이 일어나게 된 이상 변동하지 않음을 본질로 하는 부처 또한 변동이 없는 근원 속에서 변동하는 주체로 인격화 되고 모순없이 융합된 상태에 있던 존재 또한 일체성(一體性)을 잃고 이원화(二元化)된 것이다.

이와 같은 입장에서는 부처라고 했자 현상적으로 중생임을 면할 수 없는 것으로서 근본적 무지(無知)의 전개에 의하여 이 세상에 출현하는 것이고 중생이라고 했자 본질적으로 부처인 것임에도 불구하고 본유(本有)의 지혜를 망각한 채 밖으로 깨달음을 추구하는 것으로서 갈수록 그릇된 방향으로 전개한 것이 오늘날의 형상이니 속언(俗言)에서 소위「눈먼개가 갈대숲이 바람에 흔들리는 소리를 듣고 짖어대니까 맹인(盲人)은 흉폭한 도적이 숨어 있다고 웨친다(瞎狗吠蘆叢 盲人唱賊虎;할구페로총 맹인창적호)」는 격으로 실상(實相)을 바로 보지 못한 것이다. 이것이 석가모니부처가 마지못해 해명하고 의상법사 또한 마지못해 판석(判釋)함으로써 39장의 화엄경 전질(全帙)과 30구의 작은 법계도인(法界圖印)이 출현하게 된 이유이다.

그러나 언어라는 것은 마음이 표출된 것이고 마음은 언어의 근본(宗)인 것으로서 비유하자면 우주생성의 에너지(太和의 기운)는 본래 형태와 음향을 가진 것이 아니지만 악기를 이용하여 격동시키면 곧 음악이 됨(律呂)과 마찬가지로 일체성(一體性)으로서의 존재의 본질(圓融한 法) 또한 개념과 형상을 가진 것이 아니지만 언귀(言句)로 표현함으로써 경(經), 론(論)이 이루어진 것이다.

따라서 음악(律呂)이 아니면 우주생성의 에너지를 표상(表象)할 수 없듯이 경(經).론(論)이 아니고서는 존재의 일체성(存在의 一體性: 圓融)을 천명할 수 없는 것이니만큼 經. 論이란 일체적인 존재의 본질(원융한 법성)이 들어난 자취이며 과거, 현재, 미래의 여러 부처들(三世諸佛)이 해명한 대의(大意)임을 부인할 수 없다.

그러나 진정한 교리(正法)가 지배한 시대가 이미 지나가서 부처의 가르침이 희미해졌음을 어찌 하겠는가. 본성을 직관하는 방법으로 부처가 되고자 하는 자는 경론(經論)을 가리켜 부질없는 언귀(言句)라고 하는가 하면 교의(敎義)을 탐구하는 자는 경전 외에 따로 이심전심(以心傳心)으로 전하여 진 것(禪)을 벽이나 바라보고 앉아 있는 무의미한 것이라고 배척하고 또 한편으로 통일적 본질의 문제(理)에는 통하였지만 차별적 현상의 문제(事)에는 막힌 자가 있는가 하면 차별적 현상의 문제(事)에는 밝으나 통일적 본질의 문제(理)에는 어두운 자가 있게 됨으로써 드디어 포용적(圓融)이며 불가분적(無二)인 존재의 본질을 부분적이고 배타적인 사물관계(物)로 변용시키기에 이르렀다. 이에 석가모니부처의 사후에 인도에서 이미 유파(流波)가 나뉘고 중국에 들어와서 종파를 달리하여 분열을 거듭하게 되었던 것으로 차별 없는 자비를 본지(本旨)로 한 부처의 가르침에 비추어 스스로 모순임을 면할 수 없는 것이니 참으로 슬퍼할 일이 아닐 수 없다.

신라시대에 의상법사가 이 도인(圖印)을 만든 것도 위와 같은 분열을 극복하여 불교의 본지(本旨)를 회복하고자 한 것이었는데 화엄교학의 내로라하는 권위자들 모두가 각자 경론의 지식을 가지고 의상법사의 본의에 어긋나게 장황하고 산만한 해석을 붙임으로서 마침내 많은 분량의 책이 된 것이다.

내가 대충 한번 훑어본 끝에 책을 손에 쥔 채 탄식하기를「순수한 본질세계에 관하여 어찌 이토록 그 많은 말이 필요한가. 만일 그럴 수밖에 없었던 것이라면 의상법사가 구태여 수많은 게송과 장절(章節)로 이루어진 화엄경 중에서 핵심적인 것을 모아 210자를 간추려 냄으로써 화엄경에 표상된 존재세계를 돋보이게 하였을 리가 없다.」고 하였다.

그러나 의상법사가 표현한 현상(現狀)의 인문(印文)에 의하여 210자에 관한 주지(主旨)를 탐구하면 다름 아닌「존재의 본질(法性)」에 지나지 않고 그 존재의 본질(法性)이란 것을 추구하여 보면 다름 아닌「상황을 따른다(隨緣)」는 것에 지나지 않는다. 그러나 누구든 통찰력이 있는 학승이 있거든 나와서 말해보라. 심오(玄)하다느니 미묘하다느니(妙) 하는 말이나 마음(心)이라느니 본성(性이라는 하는 말은 경론 중에 명문이 있거니와 무엇이 의상법사가 문자로 표현하기에 앞서 정작 전달하고 했던 意義인가.

내가 그를 갈음하여 말하기를「성화(成化) 병갑년(AD.1476) 연태헌(緣笞軒) 남창(南窓)아래서 말해준 바 있으니 다음과 같다」고 한다.

-대중을 상대로 다음과 같은 주제로서 말하다.

진리의 기치(法輪)를 높이세우고 도그마(宗旨)를 표방하는 것은 마치 비단 바탕위에 꽃을 수놓은 것처럼 훌륭한 일이기는 하다. 그렇지만 새가 조롱을 벗어나고 소가 짐바리를 내려놓듯이 온갖 제약과 부담으로부터 해방되어야만 비로소 진정한 의미에서 자유와 평화의 시절인 것이다.

만약「직관적 통찰(頓)」의 입장이 무엇인가를 문제로 한다면 그것은 일체의 예측을 초월한 것이기 때문에 수많은 현성들조차 모색(摸索)해 볼 수 없는 것이고「점진적 이해(漸)」의 입장이 무엇인가를 문제로 한다면 그것은 일상도리에 적응함으로써 세속에서 자유자재한 길을 가는 것이다. 그리고「종합적진리(圓)」의 입장이란 무엇인가 하면 그것은 하나하나의 것이 전변의 과정 중에서 전(全)기능 적으로 작용하되 일정한 법칙성을 갖지 않는다고 파악하고 있으며「특별한 진리(別)」의 입장이란 무엇인가 하면 거기에서는 눈에 뜨이는 것이 모두 일상적 사유를 차단하는 계기가 되고 곳곳에 널려있는 것이 모두 일상적 사유가 빠져 나올 수 없는 모순의 함정을 감추고 있는 것으로 파악된다. 여기에 이르러서는 제신(諸神)들 조차 꽃을 바칠 길이 없고 이단들이 틈을 노릴 문이 없는 것으로 찬양과 비찬의 여지가 없다.

따라서 이와 같은 경지에서는 종일 침묵하더라고 일상적 의미의 침묵은 아닌 것이며 종일 말해준다고 하더라고 본질적인 의미에 관한 한 아무것도 말한 것이 없는 것이므로 일찍이 비야리성 안에서 유마거사가 문수보살에게 무언(無言)으로 응답한 것이 우래 소리와 같은 웅변에 해당하였던 것이며 보광전에서 석가모니부처가 화엄경의 진리를 해명하였을 적에 십대제자들은 마치 귀먹은 것처럼 알아듣지 못하였든 것이다.

더욱이 가령 직관적 통찰의 입장 중에서 점진적 이해의 입장을 겸하고 점진적 이해의 입장 중에 직관적 통찰의 입장을 겸한다거나 또한 종합적 진리 중에 특별한 진리가 포함되고 특별한 진리 중에 종합적 진리가 포함되어 있는 경우라면 모순의 대립이 해소된 상태에서 근원적인 작용의 전모가 클로즈업 됨으로써 일상적 길을 끊거나 근원적 사유의 길을 열어주는 권능을 함에 아무런 제약이 없게 된다.

이러한 상태에서는 一丈六尺 되는 부처의 金像이 한줄기 풀이며 한줄기 풀이 일장육척의 금상인 것으로서 닥치는 대로 지적하여도 어느 것이든 맞지 않는 것이 없게 되니 이것이 어떠한 경지인가. 「신라의상화상의 법계도에 표현된 현상의 印文을 파악하라.」

@화장법계=화장세계=연화장법계, 비로자나불의 大願(대원: 일체중생들이 깨달음의 경지에 들기를 바라는)이 성취됨으로써 장엄된 세계. 화엄경에 묘사됨. 무한히 중첩적으로 결합한 總和(총화)로서의 연화장세계다.

@法界: 界는 因과 性과 분제(分齊)라는 3가지 의미가 있다. 因이란 聖法을 낳은 원인의 측면을, 性이란 일체의 존재가 근거를 삼는 理念 바꾸어 말하면 존재자를 존재하게 하는 원리라는 측면을, 그리고 分齊는 因과 性의 존재자로서 顯現함에 있어서의 범주라는 측면을 대표한다.

불교에서의 法이라는 말은 敎法, 理想, 物, 진리, 規範 등 多義的으로 사용되지만 그 다의성은 특히 화엄에 있어서는 「존재」라는 一語에 수렴된다. 왜냐하면 이른바 理事無碍라든가 事事無碍라는 입장은 존재자가 곧 존재이며 진리이며 理念이며 規範이며 본질이며 동시에 敎法으로서의 向外的인 현상인 까닭이다. 따라서 현상의 세계는 그것이 현상인 限에서 진리의 은폐임과 동시에 존재의 현현으로서의 진리의 영역인 것이다.

이와같은 의미에서 法界라는 말은 이를「진리의 영역」또는「진리의 근거」라고 譯하기 보다는 그저「존재의 세계」라고 譯함이 타당하다고 생각한다. 이러한 譯語에 의할 때 비로소 法界가 다름아닌 세계라는 점에 유의할 수 있는 한편 본질적으로 同義語이기는 하지만 法性=존재의 본성이라는 진리의 측면까지 含意할 수가 있다고 보는 까닭이다. 世界라는 말 자체는 일상용법에 있어 賢首가 분석한 의미에서의 因이라든가 性이라는는 측면을 가지지 않는다고 할지 모르나 하이덱거의 경우 세계란「그 가운데서 사실적 존재가 그 사실적 존재로서 살아 있는 곳」임과 동시에「그 가운데서 現存在가 존재자로서 항상 이미 존재하였으며 현존재가 무엇인가의 방식으로 거기에서부터 어디로 갈 때마다 언제나 거기로 되돌아올 수 밖에 없는 바의 어떤 것」이라고 하여 존재란「세계의 자손」이며 또한 「世界內存在」라고 하고 있음을 참고.

@緣起法體: 연기는 상황에 의한 轉變(전변)으로서 상대적 의존관계를 말함. 본질적측면에 대응한 현상적 측면이고 완성적 측면에 대응한 과정ㅇ적 측면으로서 부처가 向內的 세계에 속하는 果德임에 대하여 여타의 구도자는 向外的 세계를 영역으로 하는 원인의 세계에 속한다. 이것을 證分=果分에 대한 緣起分= 因分이라고 표현하여 前者는 언어에 의한 해설이 불가능하고 후자는 가능하다고 보는 것이다. 연기의 법체란 상황전변을 구성하는 요소로서 존재들의 의미.

@衆會는 人. 天. 보살 등 진리의 표상에 참여한 대중의 집회, 회합 또는 그 장소.

『제목』

0.대화엄일승법계도(大華嚴一乘法界圖)

궁국의 진리에 대한 요체(要諦)는 어떠한 성현일지라도 전달하지 못한 것이니 그와 같이 전달할 수 없는 그 무엇에 관한 것인 이상 이러한 존재세계에 관한 하나의 圖印(도인)은 무엇으로써 성립된 것인가. 가령 가로세로로 구불구불하고 문자의 할(割)로 얼룩덜룩 무늬를 이룬 것이라면 이러한 형태를 가리켜 圖印이라고 할 것인가. 백지 한폭에다가 이러니 저러니 시비를 따진 것이라면 이러한 내용을 가리켜 圖印이라고 할 것인가. 의상법사가 신경을 쓰고 정신을 기우려 사랑으로써 만물을 이롭게 한 것이라면 이러한 목적을 가리켜 도인이라고 할 것인가. 아니면 가령 아직 출현할 기미가 보이지 아니하여 명칭과 형태가 부여되기 이전의 상태에 있을 적에 이를 가리켜 도인이라고 할 것이다. 잠시 침묵한 끝에 말한다.

「저울을 보려면 무게가 걸리는 갈고리의 의의를 알아차릴 일이지

저울대에 표시된 눈금 따위는 무시해 버릴 것」

(領取鉤頭意(영취구두의) 하고 莫認定盤星 (막인정반성)하라)

@鉤頭(구두)는 저울대의 물건을 거는 갈고리. 頭는 명사에 붙는 무의미의 조사. 定盤星(정반성)은 물건을 달지 않을 때 갈고리 자체의 무게와 일치하여 수평을 이루는 저울대의 처음 눈금. 하중을 계량하는 기본적인 눈금이 됨. 領取(영취)는 看取(간취)와 같은 말로 「알아차리다」「파악하다」의 뜻. 결국 계량의 눈금에 의하여 무게를 표지하는 것은 무게를 아는 것이 아니고 기호를 아는 것에 불과한 것이므로 정작 무게가 걸리는 갈고리의 입장에 서라는 뜻. 冷暖自知(냉난자지)와 같은 취지.

『저자』

0.신라의 의상이 쓰다.

석가모니부처가 일곱 군데를 옮겨가며 아홉 차례의 모임(七處九會)에서 직관적 통찰력이 있는 사람(頓機人)을 위하여 과정을 생략한 직설적 교리를 말해준 것조차 언어로 설명할 수 없는 것에 관한 언어적 접근으로서 이미 과오를 범한 것인데 의상법사는 무엇 때문에 순수하고 平穩(평온)한 세계에 들어가 허공을 뚫고 그림자를 더듬는 식의 헛수고를 해가며 사리를 분간치도 못한 채 이와 같이 부질없는 이야기를 늘어놓은 것인가. 진리의 문제에 관한한 이를 표현하고자 한 글자를 덧붙이는 것이 긁어 부스럼내는 격이며 한 글자를 빼는 것도 눈 속에 가루를 묻히는 격으로서 언어문자에 의한 규정이란 가장 순수한 존재세계와는 무엇이라고 하던 아무 관계가 없는 것이다. 비록 그렇기는 하지만 존재(진리)란 본래 비존재를 근거로 하는 것으로서 비존재란 것도 또한 일종의 존재로서 존재인 것이니 어자피 비존재를 주고받는 것에 불과한 이상 전달한다는 존재와 전달받는다는 존재가 어느 것이든 존재인 적이 없었던 것이다.

그와 같은 이상 山河로 둘러 쌓인 대지와 초목이 群生한 삼림의 대 자연을 하나하나씩 지적하여 일체의 존재라고 하여도 타당하고 말하고 침묵하고 움직이고 가만히 있는 동작을 비롯하여 가지가지의 신비한 작용을 하나하나씩 지적하여 존재임을 부인하더라도 또한 타당한 것이 어째서 그러한가.

「내가 존재의 주재자(法王)로서 존재(法)를 마음대로 하여 잡거나 놓음이 내게 달려있고 주고 빼앗음을 그때 그때에 함으로 圖印을 가지고 하나의 존재세계(一法界)를 만든 것이다. 쯧쯧」

'법성게' 카테고리의 다른 글

| 일즉일체(一卽一切) 다즉일(多卽一) (0) | 2025.01.20 |

|---|---|

| 제5과 대화엄일승법계도주병서(본문제21구~30구) (0) | 2008.10.01 |

| 제4과 대화엄일승법계도주병서(본문 제11구~20구) (0) | 2008.09.30 |

| 제3과 대승화엄일승법계도주병서(본문제5구~10구) (0) | 2008.09.29 |

| 제2과 대화엄일승법계도주병서(본문 제1구~4구) (0) | 2008.09.28 |