보명(普明)화상 십우도(목우도)

2021. 3. 21. 08:24ㆍ십우도

십우도는 선(禪) 수행을 위한 선서(禪書)로 소를 방편으로 하여

불성(佛性)으로 나아가는 과정을 10단개로 그린 그림이다.

목우도(牧牛圖), 심우도(尋牛圖)라고도 하는 데,

중국의 경우에는 십우도 대신에 말을 묘사한 십마도(十馬圖)를 그린 예도 있고,

인도나 티베트에서는 코끼리를 묘사한 십상도(十象圖)가 전해져 오고 있으나

우리나라에서는 찾아볼 수 없다. 소를 방편으로 한 경전은

일찍이 증일아함경(제46권/제19) 목우품(牧牛品)에도 나와 있다.

그러나 도해(圖解)된 것은 지금까지

11종의 십우도(十牛圖)가 알려져 있기는 하지만,

언제부터 그려진 것인지는 그 시대가 분명하지 않다.

벽암록과 쌍벽을 이루는 禪書 『종용록(從容錄)』에 의하면

“청거호승선사 송목우도 12장(清居皓昇禪師。頌牧牛圖一十二章。),

태백산 보명선사 송목우도 10장(太白山普明禪師。頌牧牛圖十章。),

불국 유백 선사 송목우도 8장(佛國惟白禪師。頌牧牛圖八章)이라 하여,

청거선사가 활동하였던 시기인 북송대 1050년을 전후한 시기부터

12牧牛圖, 10牧牛圖, 8牧牛圖가 전해지고 있었던 사실을 미루어 알 수 있을 뿐이다.

《종용록(從容錄)》은 《종용암록(從容庵錄)》이라고도 하면,

이는 중국 불교의 선종 선어록(禪語錄)으로,

원명은 《만송노인 평창 천동각화상 송고 종용암록

(萬松老人評唱天童覺和尙頌古從容庵錄)》이다.

중국 선종 5가(禪宗五家)의 일파인 조동종(曹洞宗)에 속하며

묵조선(默照禪)의 시조인 천동산(天童山)의 굉지정각(宏智正覺: 1091~1157)이

고칙(古則: 후인의 수행 규범이 될만한 옛사람(古人)의 언구) 100칙을 골라

여기에 송고(頌古)를 붙였는데

이것이 〈굉지송고(宏智頌古)〉이다.

그 후 같은 조동종의 만송행수(萬松行秀: 1166~1246)이

1223년(嘉定16)에 〈굉지송고〉의 하나하나에 대하여

시중(示衆) · 저어(著語) · 평창(評唱)을 가한 것이 본서이며,

그 평창을 쓴 장소가 종용암(宗容庵)이었기 때문에

《종용암록(從容庵錄)》이라고 불리게 된 것이다.

현재까지 우리나라에 전하는 목우도는

송대 곽암사원선사(廓庵師遠禪師)가 정리한 십우도(十牛圖)의 판본과

태백산 보명선사(太白山普明禪師)의 판본이 전부다.

곽암(廓庵) 선사는 벽암록으로 유명한 원오극근선사와 동문수학한

대수원정(大隨元淨)의 제자로 송(960~1279)대의 선승으로 알려져 있으며,

보명화상(普明和尙)은 중국 명나라(1368~1644) 때의 선승이라고 알려져 있지만

그에 대한 자세한 기록은 전해오지 않아 알 수 없다.

다만 그의 저술이라고 하는 〈목우십도송〉이

〈불조요경〉에 수록되어 있다는 것이 전부다.

@보명화상(普明和尙)의 목우도에 검은 소를 시작으로 시작하여

점차 흰색으로 변하는 과정을 도해한 것으로

제10도(圖)에서 소와 동자가 모두 사라진 일원상으로

망심(妄心)이 사라진 진심(眞心)을 표현하고 있다.

그림에서 검은 소는 육진(六塵)을 벗어나지 못한 망심(妄心)을 상징한 것이며,

흰 소는 보리(菩提) 즉 본각(本覺)을 의미한다.

십우도는 선수행의 선서(禪書)로서

망심(妄心)에서 본각(本覺)으로 깨달아 가는 과정을 그린 것이다.

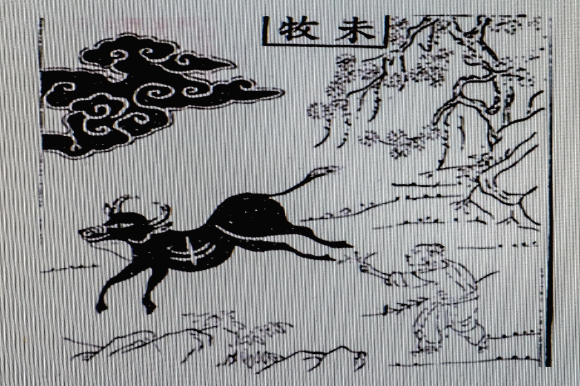

<보명선사의 목우도>

제1圖. 未牧(미목) - 소를 길들이기 전

生獰頭角恣咆哮(생영두각자포효)

犇走溪山路轉遙(영주계산로전요)

一片黑雲橫谷口(일편흑운횡곡구)

誰知步步犯佳苗(수지보보범가묘).

사납게 생긴 뿔에 제멋대로 울부짖으며

산과 개울 아득한 길로 줄달음질 치구나.

한 조각 먹구름 골 어귀에 비꼈는데

걸음걸음에 애써 가꾼 농사 망칠까 누가 알겠는가.

*獰: 영악할 녕. 용모와 성질이 사나운 모양을 의미함

*咆哮(포효): 사납게 울부짖음. 恣咆哮는 제멋대로 울부짖는 것

*犇: 소 놀라 뛸 영.

*轉遙(전요): 길이 굽고 아득히 멀다는 의미

*佳苗(가묘): 좋은 논. 여기서는 법성 곧 진심, 본래면목을 의미한다.

*보보(步步): 한 걸음 한 걸음 一步一步의 의미.

제1도(圖) 미목(未牧)에서는 검은 소가 등장하고 동자가 등장한다.

검은 소는 망심(妄心)을 의미한다. 망심이란 헛된 마음, 그릇된 마음,

진실하지 못한 마음이다. 곧 진(眞)을 벗어난 것이 망(妄)이다.

진심(眞心)은 경에 의하면, 인과(因果)를 초월하고,

고금(古今)에 일관되어 있으며, 범부와 성현을 차별하지 않고

온갖 상대적 대립 관계를 넘어서 있는 경지다.

망심이란 이런 진심의 경지를 벗어난 이진(離眞)의 마음이다.

육진(六塵)의 허망한 경계를 실체로 알고,

법집(法執)과 아집(我執)의 무명(無明)이란 울타리 속에 갇혀 있는 마음이다.

선(禪)을 닦는다는 것은 바로 이 무명(無明)을 타파하고,

망심을 벗어나 진심을 찾아가는 수행이다.

그림을 보면 사나운 검은 소가 동서남북을 가리지 않고

치닫는 형상을 하고 있다, 검은 소는 무명을 상징한다.

이를 조복(調伏)하기 위해 동자의 한 손에는 코뚜레를

다른 한 손에는 버들 회초리를 들고 있다.

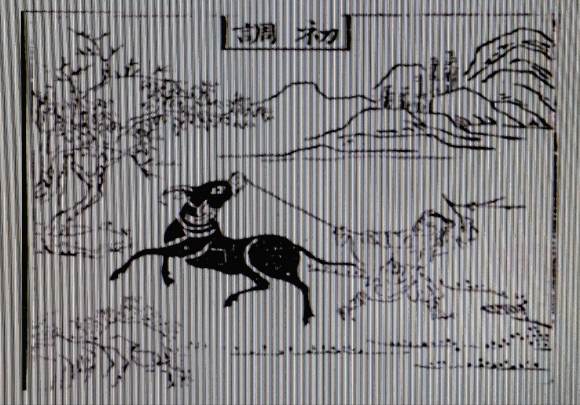

제2圖. 初調(초조) - 길들이기 시작하다

我有芒繩驀鼻穿(아유망승맥비천)

一廻奔競痛加鞭(일회분경통가편)

從來劣性難調制(종래열성난조제)

猶得山童盡力牽(유득산동진력견)

나에게 고삐 있어 달려들어 코를 뚫고

한바탕 성질을 내면 아프게 매를 가하지만

본래부터 있던 습성을 다스리기 어려워

더욱더 목동이 온 힘을 다해 이끄는구나.

*驀鼻穿: 驀은 말 빨리 탈 맥, 재빠르게 코를 꿰는 모양을 말함.

*奔競(분경): 奔競은 심한 다툼. 일회분경은 곧 한번 왈카닥 성질을 냄을 의미함.

제2圖에서는 동자가 미쳐 날뛰는 검은 소를 코뚜레를 꿰어 잡아당기고

한 손에는 버들 회초리를 들고 조복하고 있다.

이제 무명(無明)을 타파하기 위한 첫걸음, 수행이 시작된다.

그러나 오랜 습벽(무명)에 젖어 있는 소를 다스리고 조복하기에는

여간 힘든 것이 아니다. 그래서 선사들은 이 경지를

백척간두(百尺竿頭)라 표현하기도 한다.

이는 백 자나 되는 높은 장대 위에 올라섰다는 뜻으로,

더할 수 없이 어렵고 위태로운 지경을 이르는 것을 의미한다.

검은 소(무명)를 다스리기는 그만큼 힘이 수행이 따른다는 의미하고 있다.

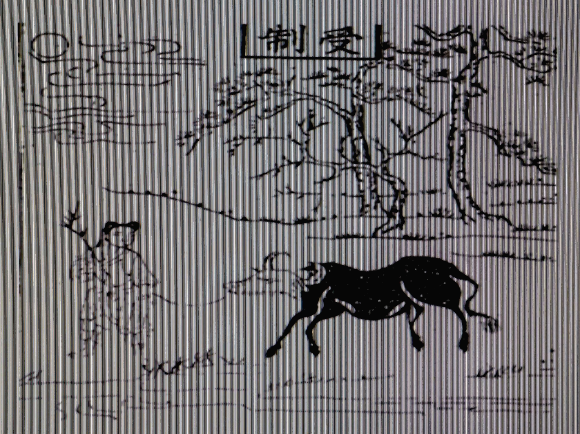

제3圖. 受制(수제) - 길들어 가다

漸調漸伏息犇馳(점조점복식분치)

渡水穿雲步步隨(도수천운보보수)

手把芒繩無少緩(수파망승무소완)

牧童從日自忘疲(목동종일자망피)

차츰 차츰 조복 되고 치닫는 마음도 사그라져

두루두루 가는 곳마다 한 걸음 한걸음 따라오지만

손에 고삐 잡아 조금도 늦추지 않으려니

목동은 종일토록 피곤함마저 잊었네.

*犇馳(분치): 멋대로 치달리는 모양

*渡水穿雲(도수천운): 물을 건너고 구름을 뚫는다.

곧 여러 곳을 두루두루 돌아다님.

제3圖에서는 검은 소의 머리만 흰색으로 바뀌었다.

소는 유순해져 순순히 따라오는 듯하지만

동자는 소를 주시하면서 한 손에는 여전히 코뚜레를 놓지 않고

한 손에는 회초리를 들고 있다. 소를 보면 머리는 희어졌지만,

몸은 그대로다. 언제 다시 성질을 부릴 줄 모른다.

우리의 마음은 가만히 머물러 있을 때는 마치 깊은 연못 같아서

고요하기 그지없지만 그 마음이 일단 움직이기 시작하면

하늘까지 닿는 것이다. 수행의 결과로 무명의 실체를 파악했다고 하지만

그 습벽은 그대로 남아 있으므로 망심(妄心)을 식히는 일은

언제 어느 때를 막론하고 방일하거나 방심하지 않고

정진해야 한다는 것을 암시하고 있다.

제4圖. 廻首(회수) - 변화되어가다

日久功深始轉頭(일구공심시전두)

顚狂心力漸調柔(전광심력점조유)

山童未肯全相許(산동미긍전상허)

猶把芒繩且繫留(유파망승차계유)

오랫동안 공 드림이 깊어 비로소 머리를 돌리니

미친 듯한 광폭한 성품이 점차 조복되어 순해지네.

소 치는 목동은 모든 것(相)이 수긍되지 않아 허락하지 않고

오히려 고삐를 당겨 잡아매어 놓는구나!

*顚狂(전광); 미친 듯이 날뛰는 모습

*未肯全相許: 조복 된 듯 순순히 따라오지만,

그 모든 것을 인정할 수 없다는 의미.

지금은 조복 된 듯하나 온전치 못하다는 의미다.

*繫留: 붙잡아 매어 둠

제4圖에서는 동자는 회초리는 놓아두고 나무에 소를 묶어 놓았다.

소는 여전히 머리만 흰색이고 몸은 그대로이다.

오랜 조복 끝에 광폭한 성질은 사그라져 회초리를 들 필요는 없지만,

코뚜레는 채운 그대로 나무에 묶어 놓은 것이다.

언제 다시 발작할지 모르기 때문이다. 머리를 돌린다(廻首)는 것은

망심을 머리로는 잡았다는 의미다. 수행의 단계가 어느 정도 익었지만

온몸이 아직 검다는 것은 모든 습벽은 정화되지 않고 그대로 남아 있다는 의미다.

외경(外境)은 공(空)함은 인지했지만 내 마음 속의 망심은 남아 있다는 의미다.

수행은 중단이나 쉬어감이 있어서는 아니 된다.

어느 정도 수행의 진전이 있다고 해서 그것이 전부가 아니다.

소를 나무에 묶어 놓고 주시하듯 망심은 항상 주시해야 한다는 것을 의미한다.

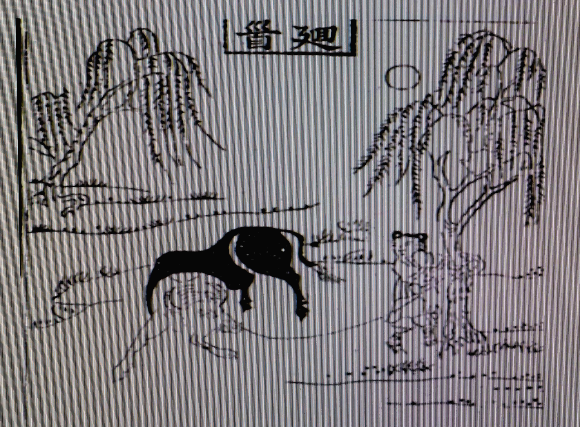

제5圖. 馴伏(순복) - 길들여 고삐를 놓다

綠楊陰下古溪邊(녹양음하고계변)

放去收來得自然(방거수래득자연)

日暮碧雲芳草地(일모벽운방초지)

牧童歸去不須牽(목동귀거불수견)

푸른 버드나무 그늘 옛 시냇가에

(소를)풀어놓고 거두어들임이 이제는 자연스러우니

해 저물고 푸른 구름 향기로운 풀밭에서

목동은 돌아가는데 이끌 필요 없네

*古溪邊: 옛 시냇가. 이는 진심

곧 본래면목의 가장자리에 가까워졌음을 의미한다.

*不須牽: 반드시 이끌어 갈 필요는 없다는 것은 수연(隨緣)을 의미한다.

몸과 마음이 어느 정도 조복 된 상태여서 망심으로

망심을 이끌어 갈 필요는 없다는 의미다.

진심(眞心)은 망심에 가려져 있는 것이니,

마치 거울의 때(咎)를 닦아내면 저절로 밝아지듯 망심만 사라지면

진심이 그대로 드러나기 때문이다.

향기로운 풀밭에서 억지로 이끌어 갈 필요가 없다는 것은 이를 의미하는 것이다.

제5圖에서는 소의 머리와 몸의 반 정도는 흰색으로 변했다.

동자는 나무에 묶은 밧줄을 풀고, 코뚜레를 풀었다.

소가 조복 되어 순순히 따르니 따로 코뚜레를 채우고 묶어 둘 필요까지는 없다.

그러나 회초리는 손에서 놓지 않고 있다.

사람은 살다 보면 어느 한순간 비록 짧지만 일체 경계에 대해서,

나라는 실체에 대해서 그 허상(虛像)을 증득하게 된다. 깨달음을 얻게 된다.

그러나 그것은 잠시일 뿐 그 깨달음은 곧바로 잊어버리고

옛 습벽으로 돌아가 버린다.

때로는 깨달았다고 해도 안온하게 지낼 때는 모르지만

어떤 경계를 부딪치면 바로 망심에 떨어지게 된다.

소를 나무에서 풀어 놓고, 코뚜레까지 풀어 놓았지만,

동자의 손에는 여전히 회초리를 들고 있는 것은 이를 의미하는 것이다.

제6圖 無碍(무애) - 걸림이 없다

露地安眠意自如(노지안면의자여)

不勞鞭策永無拘(불로편책영무구)

山童穩坐靑松下(산동온좌청송하)

一曲昇平樂有餘(일곡승평낙유여)

이슬 내린 들판에 편안하게 잠을 자니 마음이 자유롭고

수고롭게 채찍질을 안 해도 오래도록 걸린 것이 없다.

소치는 목동은 푸른 소나무 그늘에 편히 앉아

한 곡조 승평곡에 즐거움이 넘치네

*安眠: 편안히 잠들다. 곧 불편함이란

시비가 마음에 일어나지 않음을 의미.

*穩: 편안할 온

*昇平(승평): 나라가 안정되고 아무런 걱정이 없는 것 곧 태평을 말함.

제6도에서는 소는 한가로이 풀밭에서 자고 동자는 피리를 불고 있다.

소의 온몸은 머리부터 희지만 유독 소꼬리 한 부분만은 검은색이 남아 있다.

이 경지는 <人境不俱奪(인경불구탈)>의 경지다.

동자는 홀로 피리를 불고 있고, 소는 소대로 따로 편안히 들판에 누워있다는 것은

망심을 닦는 수행 길에서 마음(동자)도 두고 경계(소)도 둔다는 의미다.

마음이 그 있을 자리에 있고, 경계가 그 경계의 본 자리에 머물러서

각각이 있을 자리에 있으면 마음과 경계가 서로 맞서게 되더라도

마음은 경계를 집착하지 않고, 경계는 마음을 사로잡으려 하지 않고

서로가 남의 자리를 차지하려는 시시비비(是是非非)가 일어나지 않게 된다.

이렇게 되면 저절로 망령된 생각이 일어나지 않아서

도(道)에 있어서 아무런 장애가 일어나지 않게 된다.

도(道)는 살아가는 길, 살리는 길이다.

망심 없이 마음을 쓰는 생활에는 조그마한 장애도 있을 수 없다.

그러므로 경(經)에 이르기를

「이 법이 법의 자리에 머물러서 세간의 모든 상(相)이 항상 머문다」라고 했다.

이는 세간의 법이 참된 법의 자리에 머물러서

시간과 공간으로 구획된 세속적인 생활의 마당에

그 전체가 상락아정(常樂我淨)의 경지에 머물게 된다는 법문이다.

회자하는 선시 중에

「한 조각의 달이 바다에서 나오니 수많은 사람이

그달을 보려고 누각에 올라간다(一片月生海 幾家人上樓)」라는

선시는 이를 비유한 것이다.

검은 소가 모두 흰색으로 변화했지만 유독 꼬리는 검은색이 남은 것은

「無心도 一重關」이란 달마의 교훈을 말하는 것 같다.

無心도 무심이라는 경지에 갇혀 버리면 장애가 된다는 의미다.

제7圖. 任運(임운) - 목동은 잠을 자고 소는 풀을 뜯는다

柳岸春波夕照中(유안춘파석조중)

淡烟芳草綠茸茸(담연방초녹용용)

饑飡渴飮隨時過(기손갈음수시과)

石上山童睡正濃(석상산동수정농)

버들 언덕에 봄이 물결치고 저녁 빛이 비치는 데

안개 낀 들판에 방초의 푸른빛 짙구나

배고프면 밥 먹고 목마르면 물 마시며 지내니

바위 위에 목동 깊은 잠이 들었네

※ 任運(임운)은 어떤 것에도 집착하지 않고

걸림 없이 자유롭게 활동할 수 있는 성인, 부처의 경지를 의미한다.

*芳草: 향기 좋은 풀

*茸茸(용용): 무성하다.

*饑: 굶을 기. 飡: 저녁밥 손 (飧의 俗字)

*睡正濃(수정농) 잠이 깊어 듬

제7도에서는 동자는 바위 위에서 잠을 청하고 소는 소대로 한가로이 노닌다.

검은 소는 완전히 흰 소가 되었다. 망심이 사라진 경지를 말한다.

망념이 다 쉬어 바깥 경계를 돌아보지 않고

다만 스스로 마음을 쉬는 형상을 묘사한 것이다.

망심이 이미 쉬면 경계가 있다고 무엇을 거리끼겠는가?

행주좌와(行住坐臥)에 걸림이 없는 경지다.

옛 선인들이 말을 빌리면

「사람만 빼앗고 경계는 빼앗지 않는다」는

<奪人不奪境(탈인불탈경)>이라는 법문이다.

제8圖. 相忘(상망) - 서로 잊다

白牛常在白雲中(백우상재백운중)

人自無心牛亦同(인자무심우역동)

月透白雲雲影白(월투백운운영백)

白雲明月任西東(백운명월임서동)

흰 소는 흰 구름 속에 항상 머무르니

사람 마음 무심하고 소 또한, 그러하다.

밝은 달이 흰 구름 뚫고 드러나니 구름 자취도 희구나

흰 구름 밝은 달 동쪽과 서쪽으로 오고 간다

제8도(圖)는 구름 위에 동자와 소가 노닐고 있다.

동자와 소가 구름 위에 노니는 것을 묘사한 제8도는

망심(妄心)이 사라진 진심(眞心)의 작용을 묘사한 것이다.

일체 안팎의 몸과 마음과 세계의 모든 법과, 또 일체의 행동과

기타 자고 먹고 행하는 일체의 모든 일이 진심의 묘(妙)한 작용이다.

온갖 생각이 막 일어나기만 하면 그것이

진심의 묘한 작용이 앞에 나타난 것이

모두가 그 진심의 묘한 작용이라면 망심이 어느 곳에 발붙이겠는가?

이를 두고 영가스님이

<무명(無明)에 가린 우리 실성(實性)이 곧 불성(佛性)이며,

허깨비 같은 빈 몸이 바로 불신(佛身)이라>라고 한 것이다.

제9圖. 獨照(독조) - 홀로 비추다

牛兒無處牧童閑(우아무처목동한)

一片孤雲碧嶂間(일편고운벽장간)

拍手高歌明月下(박수고가명월하)

歸來猶有一重關(귀래유유일중관)

소는 간 곳 없고 목동만이 한가하니

한 조각 외로운 구름 푸른 산에 걸렸네

밝은 달 바라보며 손뼉 치고 노래하니

돌아오는 길에 오히려 한 관문이 남아 있네

*嶂: 높고 가파른 산 장

제9도(圖)에서는 소는 사라지고 동자만 홀로 여유롭고 편안하게 노닐고 있다.

소가 사라지고 동자만 홀로 남은 것은 경계(소)가 사라지고

마음만 남은 것을 묘사한 것이다. 즉 대상을 없애고

마음만을 두어 망심을 쉬는 것을 의미한다.

일체 안팎의 경계를 모두 공(空)하고 적(寂)한 것으로 보는 경지다.

모든 경계의 망상과 작용이 모두 다 헛된 것이요

모든 경계의 실체를 고요한 것으로 보고

오로지 한 마음만을 남기고 홀로 솟아 고독해져야 하다는 것을 의미한다.

여기서 고독이란 말은 감상적인 고독이 아니라

부처가 말한 <천상천하유아독존(天上天下唯我獨尊)>의 의미와 같다.

<나>를 선언한 이 외침은 부처님 자신만을 말하고 있는 것이 아니라

모든 사람의 깊은 마음속에 간직되어 있으면서 통하는 하나의 부처님,

다시 말해서 모든 사람이 가지고 있고 완전히 드러낼 수 있는

<일심(一心)>을 말한다. 고독(孤獨)과 일심(一心)은 같은 뜻이다.

고독이란 외로운 것이 아니라 일체의 속박과 분별에서 벗어났다는 뜻이다.

아무것에도 치우치지 않고 공명정대함이 바로 일심(一心)의 일(一)이다.

일(一)이라는 것은 주객(主客)이 갈라지기 전의 상태를 의미하는 것이다.

소는 사라지고 동자가 구름 위에서 노닌다는 것은

오직 하나인 마음 곧 일심(一心)을 말하고 있다.

제10圖. 雙泯(쌍민) - 모두 사라 짐; 사람과 소는 없어지고 원상만 나타난다

人牛不見杳無蹤(인우불견묘무종)

明月光寒萬象空(명월광한만상공)

若問其中端的意(약문기중단적의)

野花芳草自叢叢(야화방초자총총)

사람과 소 보이지 않고 자취가 묘연하니

밝은 달빛이 차니 만상이 공(空)하다

누가 만일 그 가운데 진실한 뜻 묻는다면

들꽃과 풀꽃 절로 총총(叢叢)하다 하리라.

*杳: 어두울 묘, 아득할 묘

*총총(叢叢): 많이 모인 모양

제10도(圖)는 소와 사람이 모두 없어지고 일원상만 묘사되어 있다.

쌍민(雙泯)은 소도 사라지고 동자도 사라졌다는 의미인데

이는 곧 망심(妄心)이 사라진 진심(眞心)의 경계를

텅빈 둥근 일원상(一圓相)으로 묘사한 것이다.

다시 말해 이는 주관과 객관, 마음과 대상이 모두 사라진 경계를 말하는 것이다.

제10도 쌍민(雙泯)의 일원상(一圓相)으로

바깥 경계를 먼저 공적(空寂)하게 한 후

분별하는 마음 즉 망심(妄心)까지를 사라지게 드러냄으로서

보명선사의 십우도는 끝을 맺는다.

이렇게 안팎의 경계가 다 적적(寂寂)해지면

어찌 망령된 마음이 생겨날 수 있을까? 하는 것이

제10도 법문이 주는 교훈이 된다.

마음과 경계를 모두 사라지게 하는 이 공부를

보조국사는 <민심민경(泯心泯境)>라 했다.

원효대사는 오관(五官)에 의해서 일심(一心)이 손상되는 것을

유전(流轉)이라 하고,

일심(一心)이 오관을 지배할 때를 환멸(幻滅)이라 하였다.

그런데 범부는 일심이 오관의 지배를 받아서

본래의 동떨어진 삶을 영위하고 있다.

이처럼 망령된 마음이 일어나는 것을 무명(無明)이 마음을 충동질해서

경계를 보게 하기 때문이다. 그래서 먼저 산란함이 없도록

경계를 비운 뒤에 내심(內心)을 사라지게 한 것이다

(先空寂外境 하고 次滅內外心) 라고 했다.

곽암선사의 십우도에서는 제8도(圖) 인우구망(人牛俱妄)에서 말하기를

「번뇌를 탈락하니 깨침의 세계가 모두 공(空)이다.

有佛處에 노닐지 않고, 無佛處에서는 급히 달음박질하여 둘에 집착하지 않으니

천수천안 관음도 엿보기 어렵다.

백조가 꽃 가지를 물어온다니 일장의 웃음거리로다.」라고 한 것이다.

(본방 곽암선사 십우도 참조)

두 선사의 십우도를 비교해 보면,

곽암선사의 십우도에서는 일원상(一圓相)을 제8도(人牛俱忘)에 배치하고

제10도에서 입전수수(入鄽垂手)로 마감했지만

보명선사의 십우도에서는 일원상이 제10도에 배치되어 있다.

소와 동자가 모두 사라진 일원상(一圓相)은

모든 분별과 상대성 내지 주관과 객관이 사라진 공(空)을 뜻하며,

이를 선(禪) 수행의 종착지로 표현한 것이다,

다시 말해 선(禪) 수행(修行)의 종착지를

곽암선사는 입전수수(入鄽垂手)로 표현했지만

보명선사는 공(空)인 일원상(一圓相)으로 종착지로 삼은 것이다.

대승불교의 목표인 <상구보리(上求菩提), 하화중생(下化衆生)>의 견지에서 보면

곽암선사의 십우도는

선(禪) 수행의 무게를 <하화중생>에 두었다면,

보명선사의 십우도는

<상구보리>에 두었다고 볼 수 있다.

보명선사의 십우도는 모든 분별 망상이 사라진 최종의 경지,

곧 공(空)을 선(禪) 수행의 최종 목표라는 것을 의미하는 것이다.

'십우도' 카테고리의 다른 글

| 곽암(廓庵) 선사의 십우도(十牛圖) (0) | 2021.03.13 |

|---|---|

| 십우도 (0) | 2015.02.15 |